Шрифт:

Закладка:

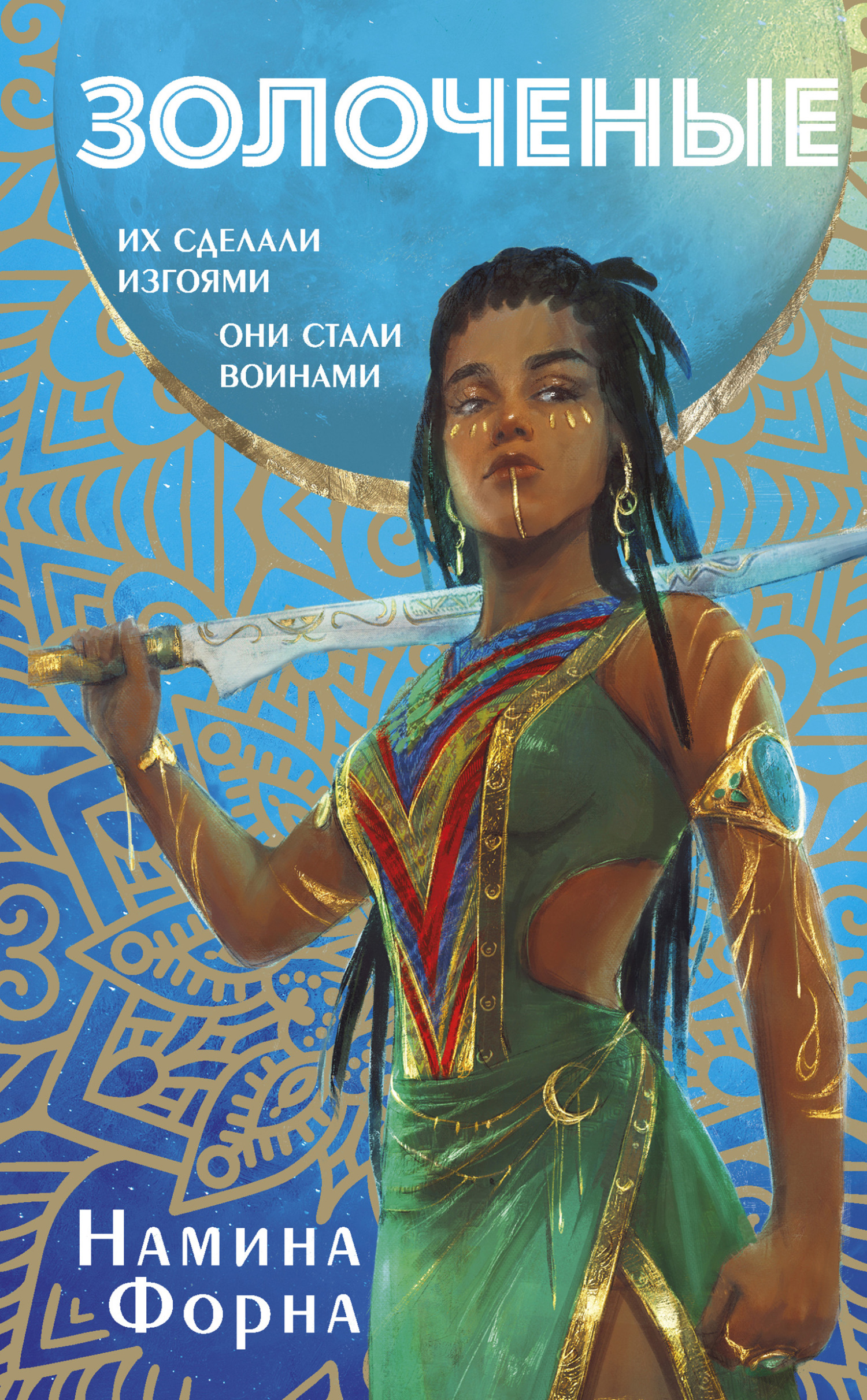

Золоченые - это захватывающее и магическое young adult фэнтези от Намины Форны, автора The Gilded Ones. Это история о девушке, которая оказалась изгнанной из своего общества за то, что ее кровь была золотого цвета.

Дека жила в мире, где женщинам было запрещено почти все. Она мечтала о том, чтобы пройти обряд инициации и стать полноправной членом своей деревни. Но когда ее кровь оказалась золотой, а не красной, как у всех, она была объявлена нечистой и приговорена к смерти.

Спасение пришло от таинственной женщины, которая предложила Деке присоединиться к элитному отряду воительниц - золоченым. Они были такими же, как Дека - с золотой кровью и невероятными способностями. Они служили империи и боролись с ужасными монстрами, которые угрожали миру.

Дека согласилась на предложение и отправилась в столицу, где ее ждали новые друзья, враги и тайны. Она узнала, что ее кровь дает ей не только силу, но и связь с древним злом. Она узнала, что ее судьба связана с пророчеством, которое могло спасти или разрушить мир.

Вы можете читать эту книгу онлайн на сайте knizhkionline.com. Не упустите шанс окунуться в удивительный мир фэнтези, полный приключений, магии и романтики - Золоченые.