Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

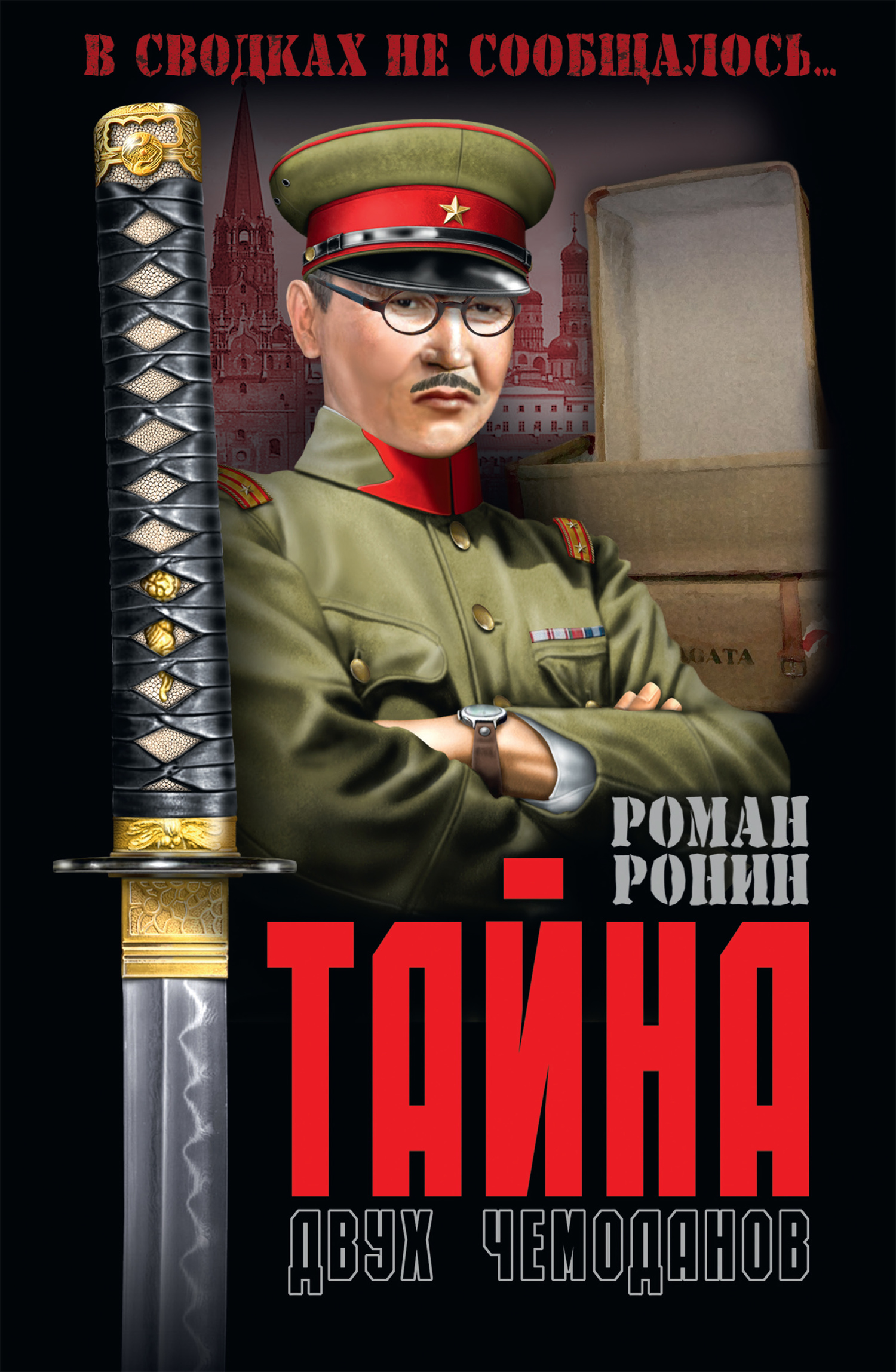

Лейтенант госбезопасности Арсений Чен (Марейкис), уже знакомый читателю по книге Романа Ронина «Ниндзя с Лубянки», продолжает свое противостояние японской разведке. На этот раз ему пришлось приложить все усилия, чтобы убедить самураев в достоверности получаемой ими дезинформации из Москвы, выкрасть сверхсекретную инструкцию японского военного атташе и миновать провал, едва не случившийся из-за женщин. Любовь и долг, преданность и предательство, идеалы и карьера, шантаж и харакири – все это в новой книге автора, основанной на реальных событиях.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Роман Ронин»: