Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

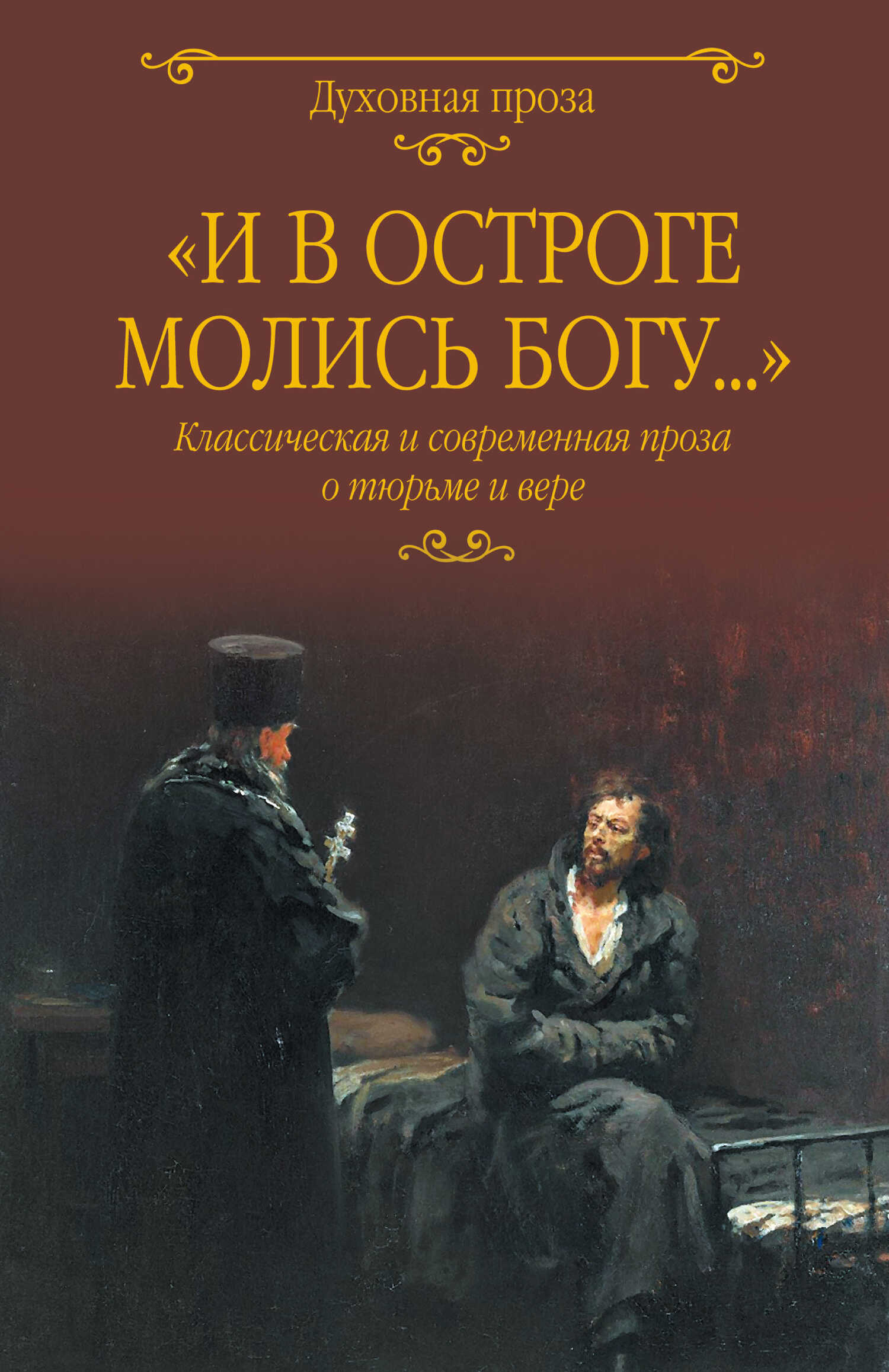

Парадоксально, но факт – именно в тюрьме или колонии, когда с точки зрения простого рационализма было бы правильнее думать о физическом выживании, люди задумываются о вере и спасении души. Это было подмечено ещё русскими классиками, рассказывавшими о жизни «в местах не столь отдаленных», хотя не всё так просто – к вере приходят не все и не сразу, но для многих людей именно такое «падение» служит отправной точкой духовного возрождения.В этом сборнике представлена проза Ф.М. Достоевского, В.Г. Короленко, П.Ф. Якубовича, А.П. Чехова, Л.Н. Андреева и Б.Ю. Земцова, которая рассказывает о людях, в законопослушном обществе считающихся потерянными, но всё же ищущих путь к свету.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Пётр Филиппович Якубович»: