Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

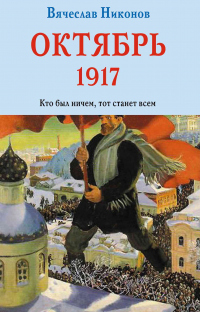

Революцию 1917 года часто называют Великой. Она определила судьбы России и мира. И только сейчас мы обретаем способность спокойно и трезво оценивать, что тогда с нами случилось. В новой книге Вячеслава Никонова вы узнаете, каким образом за восемь месяцев на развалинах великой евразийской державы в разгар мировой войны в октябре 1917 года возникло государство Советов под руководством крошечной партии большевиков, предложившей альтернативу всей предыдущей истории человечества.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Вячеслав Никонов»: