Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

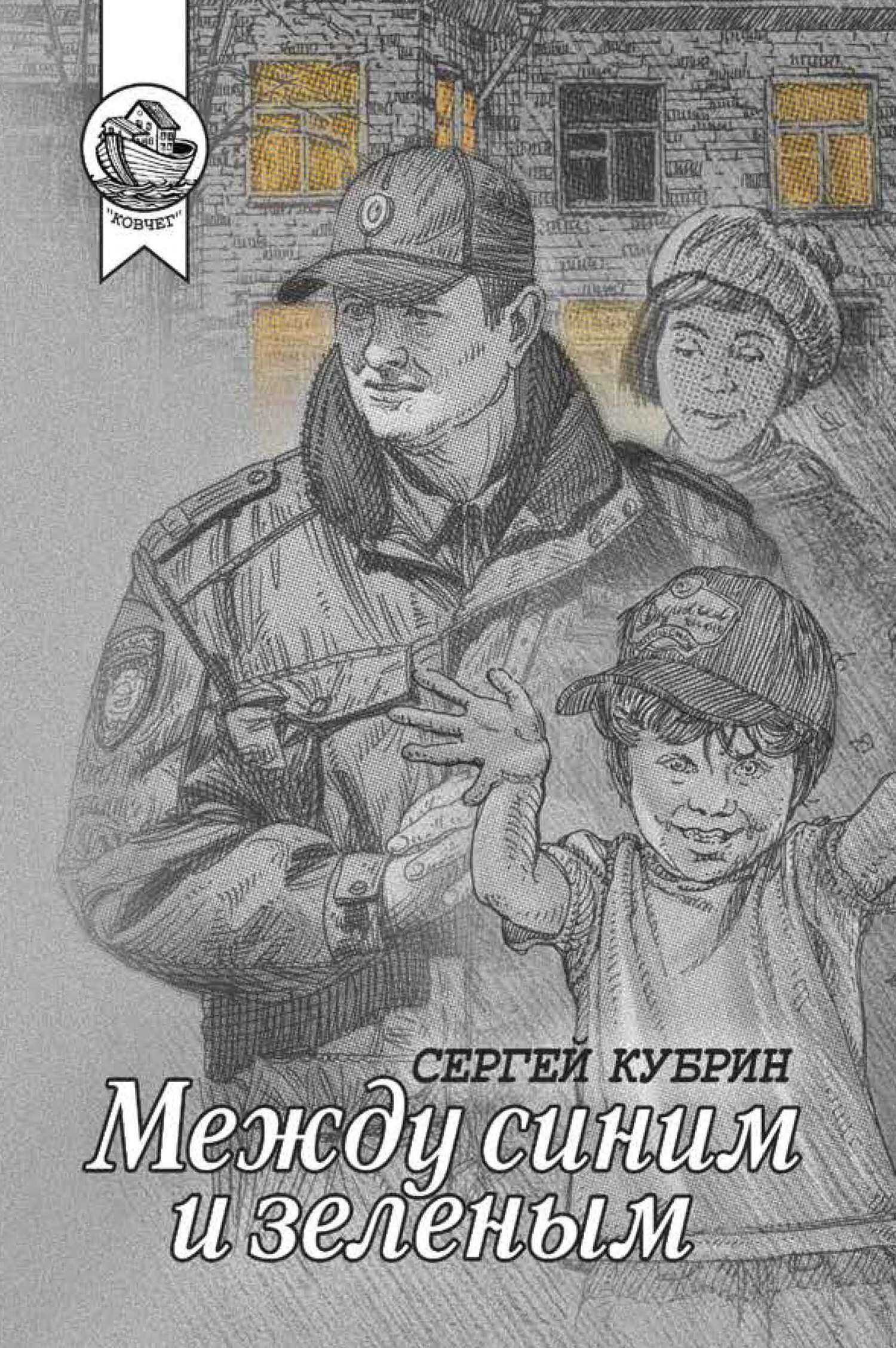

«Не помню, не помню, мент» – такова автобиография старшего следователя Сергея Кубрина. Уроженец Кузнецка, он прошёл срочную в армии шифровальщиком, дослужился до капитана МВД, стал победителем премии «Лицей», уехал расследовать дела на федеральную территорию «Сириус» в Сочи – но спустя год вернулся на службу в Пензу, потому что «каждый должен возвращаться домой». В книгу «Виноватых бьют» вошли цикл рассказов «Мирный житель» о ворах, притонах и оперативнике уголовного розыска Жаркове, подборка армейских историй «Домой ужасно хочется» и «Вещественные доказательства» – зарисовки в духе довлатовского «Соло на ундервуде» о буднях следователя-и-писателя. Содержит нецензурную брань.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Сергей Кубрин»: