Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

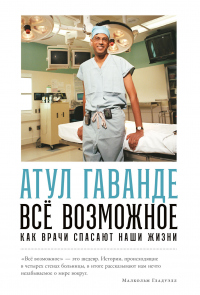

Стремление работать лучше – универсально. Чем бы мы ни занимались, все сталкиваемся с ограниченными ресурсами, нам не хватает способностей, мы устаем. Но нет другой области, в которой качество работы так актуально, как в медицине: ведь от каждого решения врача зависит человеческая жизнь. В этой книге Атул Гаванде рассказывает, как врачи сражаются за то, чтобы разрыв между лучшими намерениями и реальными достижениями был как можно меньше. Описывая военно-полевой госпиталь в Ираке, родильное отделение в Бостоне или вакцинацию от полиомиелита в Индии, Гаванде показывает, какие трудности приходится преодолевать, решая порой, кажется, невыполнимые задачи. Одинаково дотошно автор исследует и рутинные вопросы, вроде мытья рук и системы оплаты труда, и самые щепетильные темы: от этической дилеммы, стоящей перед медиками, участвующими в приведении в исполнение смертного приговора, до врачебных ошибок и судебных разбирательств по делам о халатности врачей. И все, о чем пишет Гаванде, подчинено поиску ответа на главный вопрос: как в этой невероятно нужной и ответственной профессии можно добиваться не просто хороших, а лучших результатов?

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Атул Гаванде»: