Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

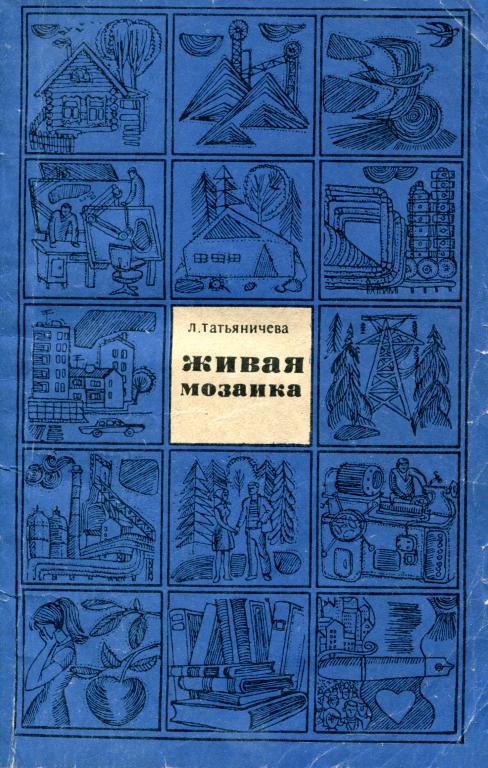

В книге воссоздается жизненный и творческий путь известной советской поэтессы, лауреата Государственной премии РСФСР им. М. Горького Людмилы Константиновны Татьяничевой (1915—1980 гг.) Книга адресуется широкому кругу любителей поэзии.

Перейти на страницу:

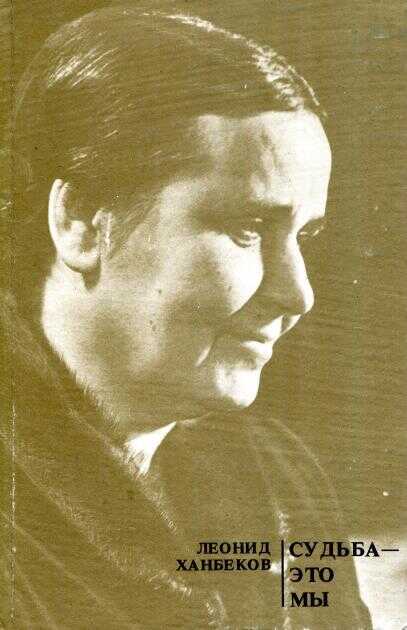

Еще книги автора «Леонид Васильевич Ханбеков»: