Шрифт:

Закладка:

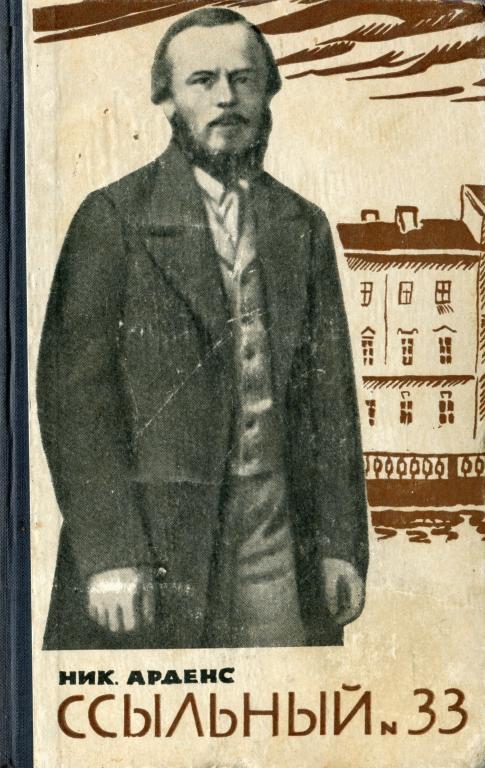

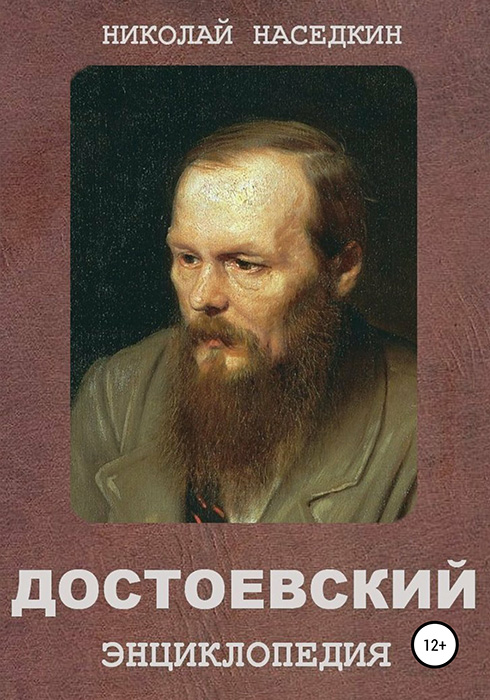

Эта книга - роман о жизни и творчестве великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Автор книги - Николай Николаевич Арденс, известный советский писатель и литературовед, который посвятил свои исследования творчеству Достоевского. В романе он рассказывает о том, как Достоевский пережил арест, смертный приговор, ссылку в Сибирь и каторжные работы за участие в кружке Петрашевского. Он показывает, как эти события повлияли на характер и мировоззрение писателя, как он нашел в себе силы выжить и продолжить свое творчество. Он также рассказывает о том, как Достоевский встретил свою первую жену - Марию Исаеву, как он завязал дружбу с другими ссыльными и каторжниками, как он создал свои первые произведения после освобождения - “Записки из мертвого дома” и “Униженные и оскорбленные”.

Если вы любите классическую литературу и биографии знаменитых людей, то эта книга для вас. Вы узнаете много интересных фактов о жизни и творчестве Достоевского, о его мыслях и чувствах, о его страданиях и радостях. Вы окунетесь в атмосферу того времени, когда Россия переживала тяжелые испытания и перемены, когда писатель сталкивался с разными людьми и ситуациями. Вы почувствуете, как автор книги уважает и любит своего героя, как он передает его дух и характер.

Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com. Не пропустите шанс познакомиться с удивительной историей “Ссыльного № 33”!