Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

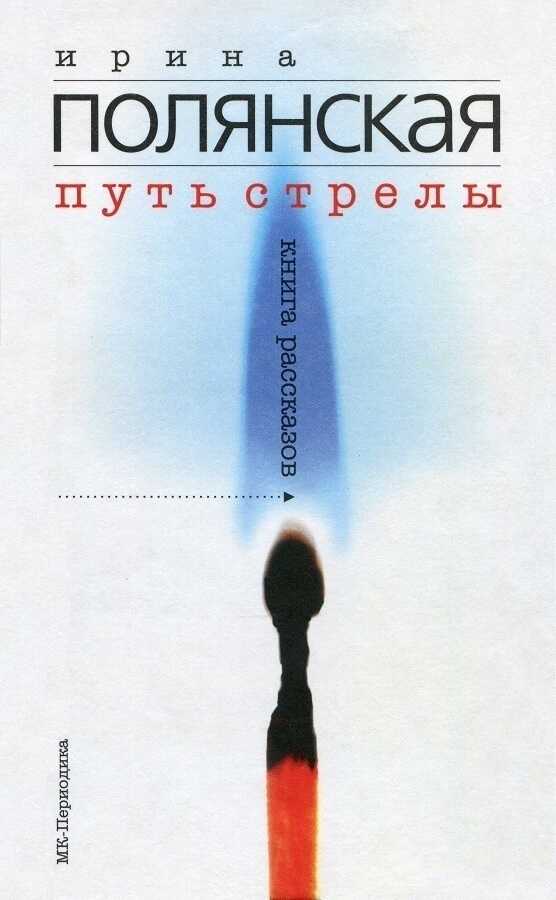

«Путь стрелы» — книга рассказов известной писательницы Ирины Полянской, лауреата премии журнала «Новый мир» (1997) и немецкой премии «Лига Артис» (1996, Лейпциг). Ее произведения издавались в США, Франции, Германии, Японии и Индии. Рассказы, собранные в книге «Путь стрелы», представляют фигуры судеб самых разных людей — сцепляясь, они выстраиваются в убедительное доказательство теоремы, говорящей об устройстве мироздания и месте в нем человека. Это не так называемая женская проза, это русская проза высокой пробы. Книга адресована всем интересующимся современной художественной литературой.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Ирина Николаевна Полянская»: