Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

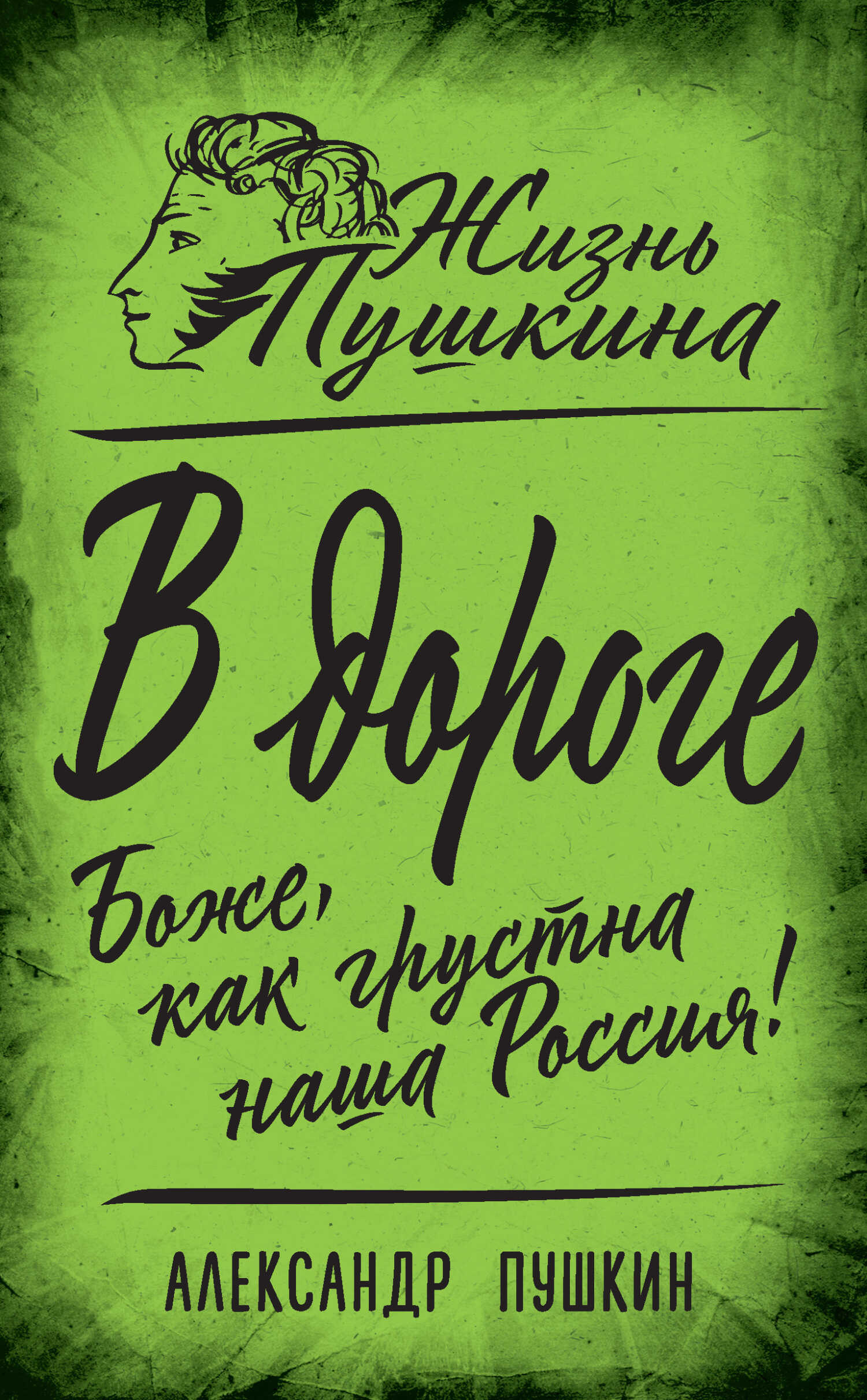

Александр Сергеевич Пушкин был не только великим поэтом, но и опытным путешественником. Его не выпускали в Европу, зато по России поэт проехал 34 тысячи верст, изучив страну вдоль и поперек, познав душу народа. Какой она была, Россия пушкинского времени – пестрая, многонациональная империя? На этот вопрос точнее других может ответить только сам поэт и его современники.В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Александр Сергеевич Пушкин»: