Шрифт:

Закладка:

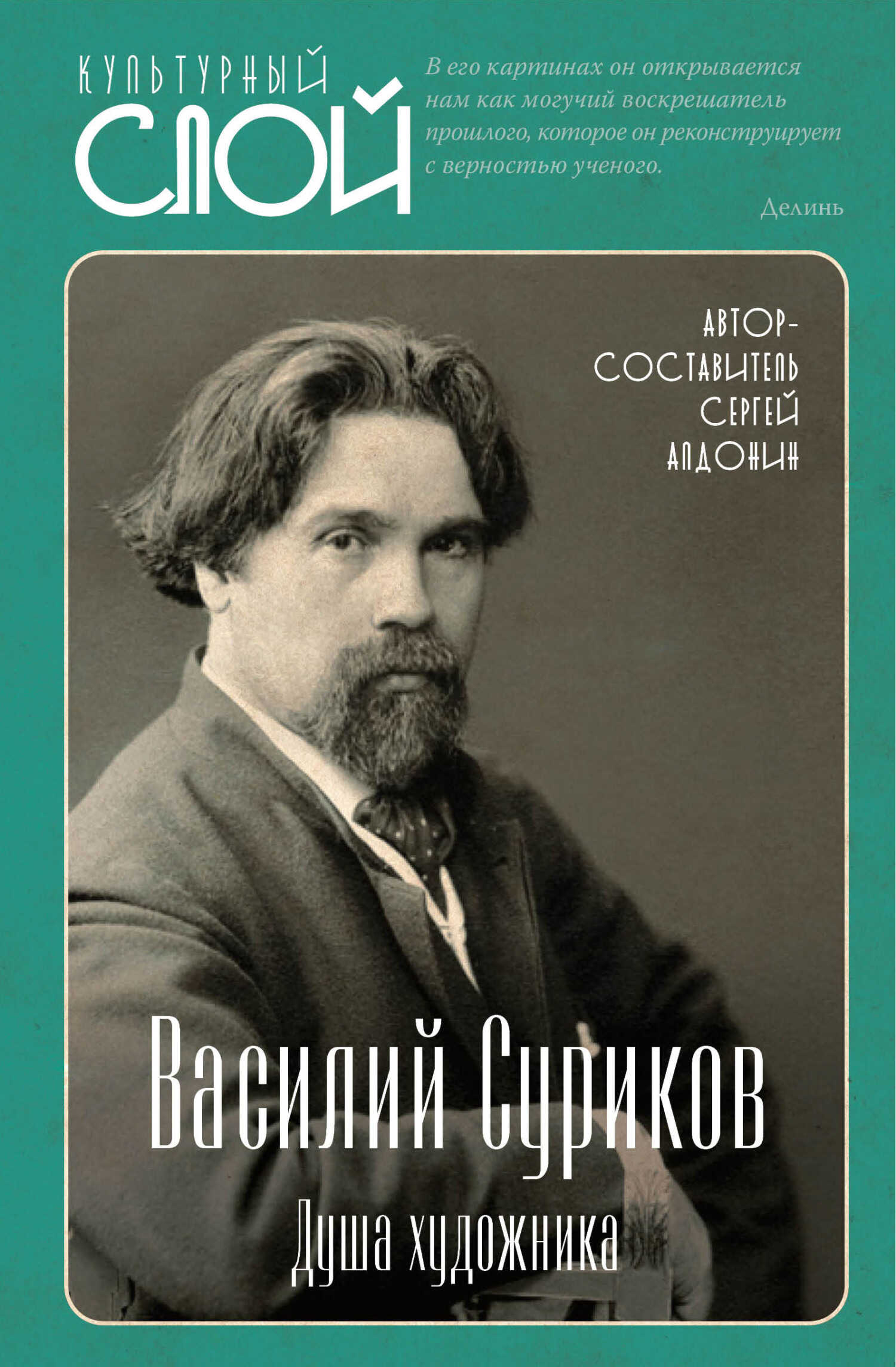

Суриков уникален. Он создал летопись ключевых событий в судьбе русского народа. И почти каждая картина мастера сама становилась событием в истории народного самосознания. «В исторической картине ведь и не нужно, чтобы было совсем так, а чтобы возможность была, чтобы похоже было. Суть-то исторической картины – угадывание. Если только сам дух времени соблюден – в деталях можно какие угодно ошибки делать. А когда все точка в точку – противно даже», – рассуждал Василий Иванович Суриков.Наследие художника Василия Сурикова – ключ к пониманию русской истории. А эта книга, в которой голос художника сочетается с воспоминаниями о нём, – ключ к пониманию Сурикова, его самобытного характера, его души. В его полотнах – тайна России. Попытаемся приоткрыть тайны великого художника…В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.