Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

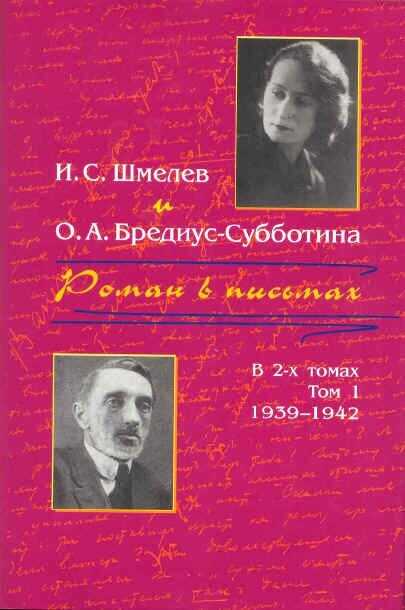

Середина 1940-х гг. стала наиболее сложным временем в отношениях корреспондентов, кульминацией «Романа в письмах». Наряду с исповедальными лирическими страницами в переписке отражена работа И. С. Шмелева над его основными произведениями (романы «Лето Господне», «Пути небесные»), жизнь русской эмиграции во время Второй мировой войны, религиозные искания И. С. Шмелева. Во 2-й том включены письма 1942–1950 гг.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Иван Сергеевич Шмелев»: