Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

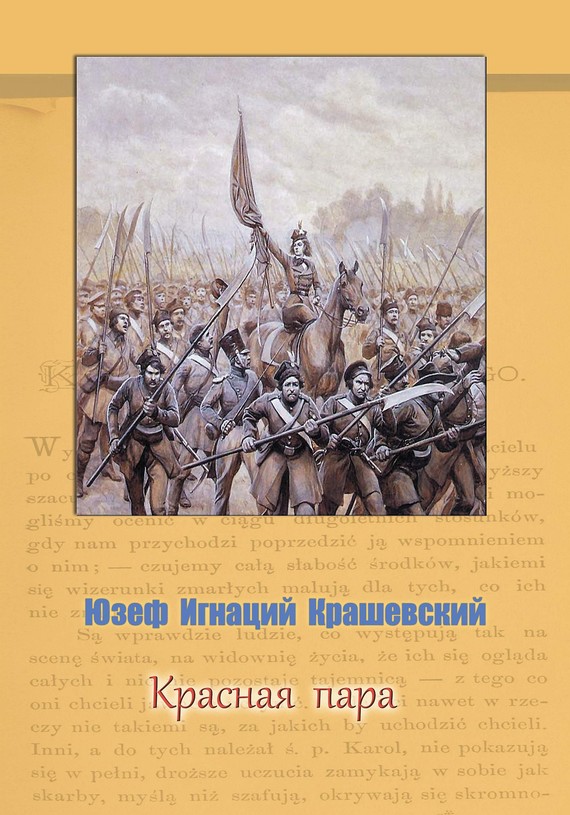

Роман «Красная пара» переносит читателя в 1863 год, когда в Варшаве началось восстание против русского правительства. Недовольные политикой Царской Польши, принудительными призывами в армию, отряды повстанцев начали уходить в леса и оказывать вооружённое сопротивление. На фоне этих событий автор запечатлел необычную любовь двух главных героев, для которых на первом месте была любовь к родине.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Юзеф Игнаций Крашевский»: