Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

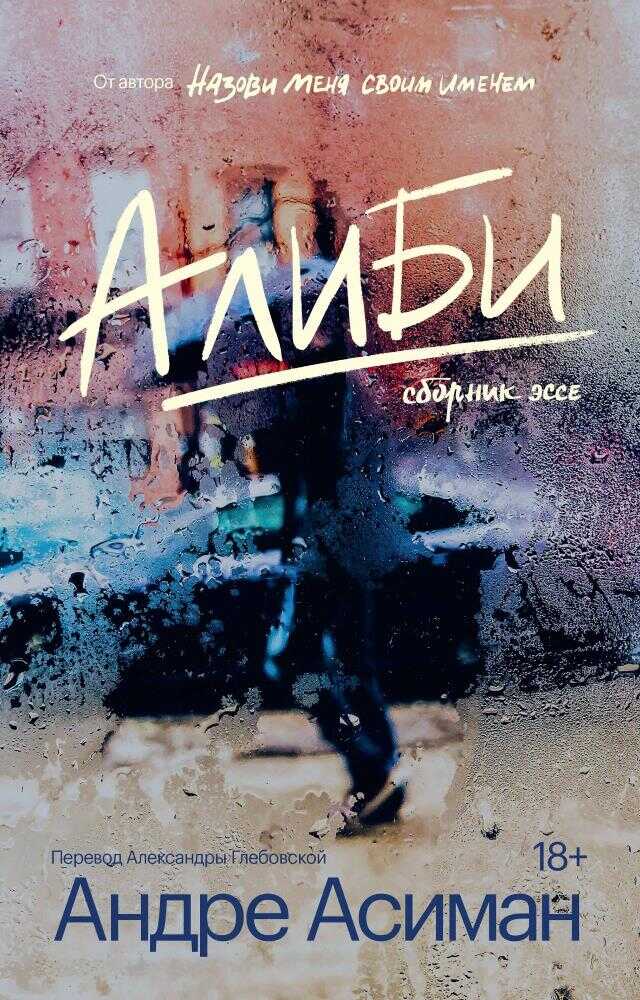

Андре Асиман, признанный одним из самых пронзительных писателей своего поколения, написал великолепную серию связанных между собой эссе о времени, местах, личностях и искусстве, которые показывают его в лучшем свете. От прекрасных и трогательных произведений о воспоминаниях, вызванных ароматом лаванды, через размышления о таких городах, как Барселона, Рим, Париж и Нью-Йорк, и до его удивительной способности раскрывать секреты жизни на углу обычной улицы, «Алиби» напоминает читателю, что Асиман — мастер личного эссе. Иллюстрация на обложке: Маттео Катанез

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Андре Асиман»: