Шрифт:

Закладка:

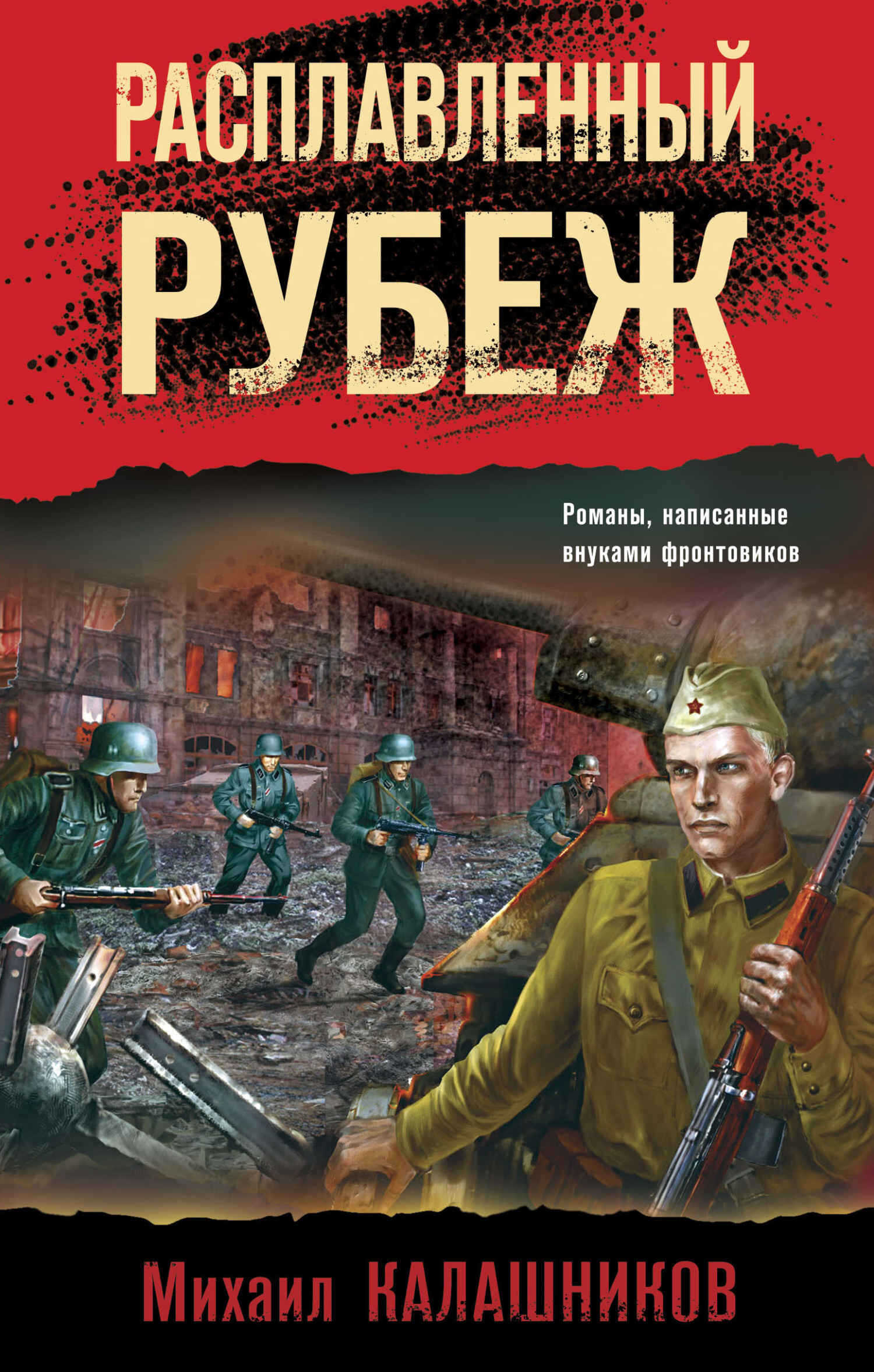

Исключительные по своей правде романы о Великой Отечественной. Грохот далеких разрывов, запах пороха, лязг гусениц – страшные приметы войны заново оживают на страницах книг, написанных внуками тех, кто в далеком 1945-м дошел до Берлина. Лето 1942 года. Фашисты рвутся к Дону. Наши части отчаянно защищают наспех укрепленные рубежи. Настоящей крепостью стал неприступный Воронеж. Красноармеец Роман родился и вырос в этом городе. Теперь он в числе его защитников и должен остановить врага… Немцы обрушиваются на наши позиции всей своей мощью. В какой-то момент Роман понимает, что вот-вот наступит развязка. В отчаянии он забирается в подбитый советский танк, где находит неотправленное письмо погибшего танкиста. Все, что случится потом, можно назвать настоящим чудом…