Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

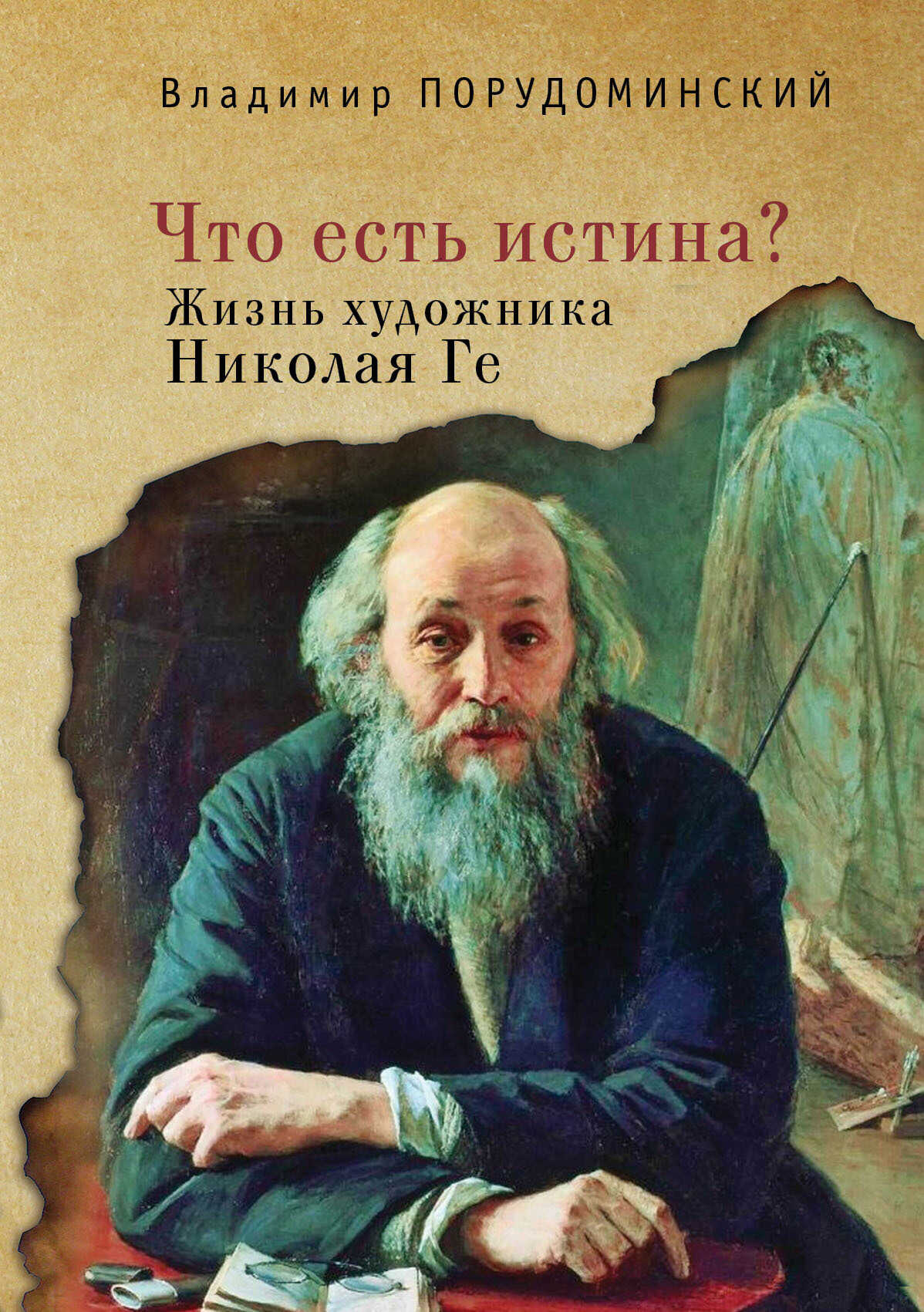

Николай Николаевич Ге (1831–1894) – выдающийся русский художник, мастер портрета и исторической живописи. Автор книги предлагает нам свой взгляд на биографию этого неординарного художника, чье творческое наследие скрывает в себе некую мистическую тайну.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Владимир Ильич Порудоминский»: