Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

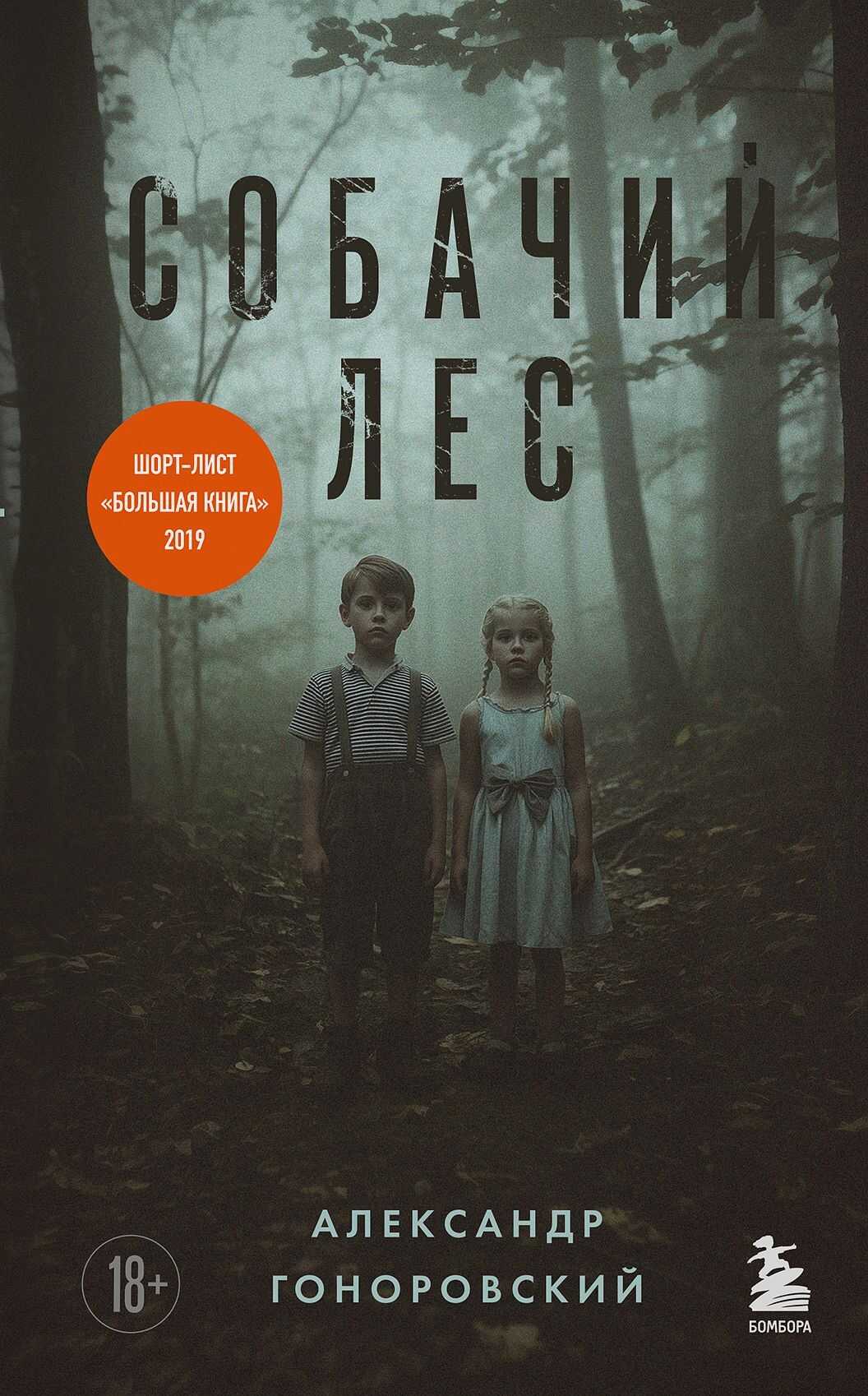

Лето 1961 года. В маленьком фабричном поселке пропадает девочка. Шестилетний Валька со своей подругой Мией отправляются искать ее в Собачий лес.Детектив с элементами триллера, хоррор, фэнтэзи, социальная проза, воспоминания детства – все это становится основой для увлекательной истории о бессознательном и коллективной памяти.Александр Гоноровский – писатель и сценарист, номинант премий «Большая книга», «Золотой глобус», «Ника», «Золотой орел», обладатель главного приза в конкурсной программе «Горизонты» Венецианского кинофестиваля, лауреат национальной премии кинокритиков «Белый слон». Фильм «Край» по сценарию Гоноровского был выдвинут от России на премию «Оскар».Соавтор романа «Цербер», издательство «Бомбора», 2024 год.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Александр Александрович Гоноровский»: