Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

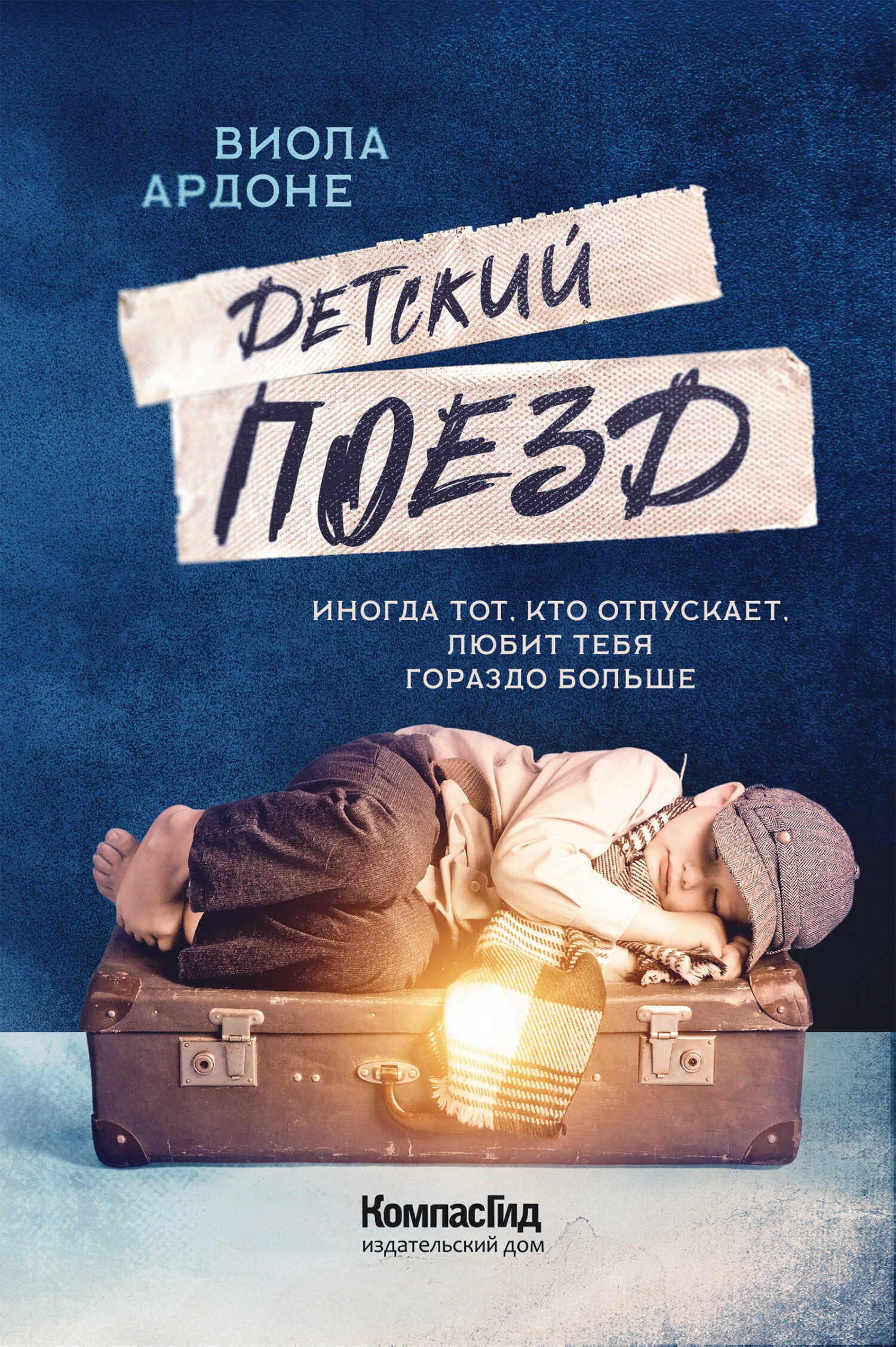

В документальной повести кировского писателя и журналиста Виктора Бакина «Блокадные девочки» — ни слова выдумки, только правда. Автор записал горькие воспоминания женщин, которым в детстве пришлось перенести испытания, выпавшие на долю жителей блокадного Ленинграда. Они выстояли. А потом их эвакуировали в тыл страны, охваченной войной… Воспоминания простых людей помогут каждому из нас лучше понять несгибаемый русский характер, а также то, каких усилий стоила нашему народу победа над нацистами.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Виктор Семенович Бакин»: