Шрифт:

Закладка:

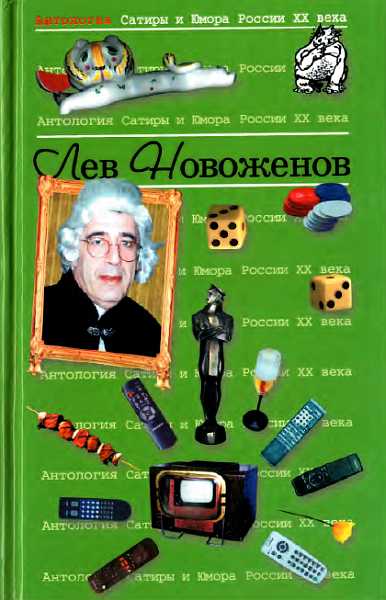

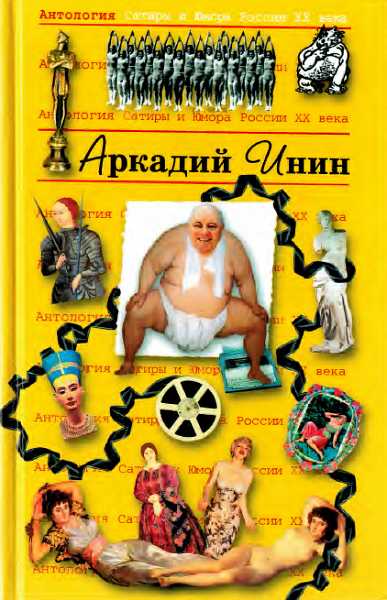

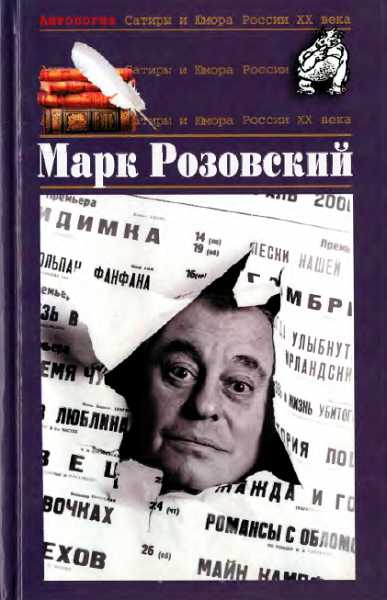

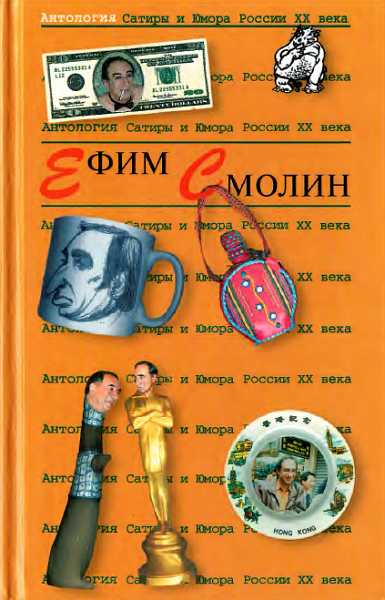

Вы любите смеяться? А если бы вы могли посмеяться над всем, что происходило в России в ХХ веке? Это возможно, если вы прочтете эту книгу. Это - антология сатиры и юмора России ХХ века, которая собрала лучшие произведения самых известных и талантливых авторов этого жанра. В этой книге вы найдете стихи, рассказы, пьесы, анекдоты, фельетоны, пародии, комиксы и многое другое. Вы познакомитесь с творчеством таких мастеров сатиры и юмора, как Ильф и Петров, Зощенко, Маяковский, Булгаков, Островский, Довлатов, Ерофеев, Сорокин и многих других. Вы увидите Россию разных эпох и социальных слоев глазами ее смешливых хроникеров. Вы посмеетесь над ее недостатками и противоречиями, над ее героями и антигероями, над ее трагедиями и комедиями. Вы почувствуете силу и остроту русского юмора, который не теряет своей актуальности и привлекательности.

Эта книга - настоящая находка для любителей сатиры и юмора. Она даст вам возможность насладиться умным и забавным литературным наследием России ХХ века. Она подарит вам радость и хорошее настроение. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com и смеяться до слез. Не упустите эту возможность!