Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

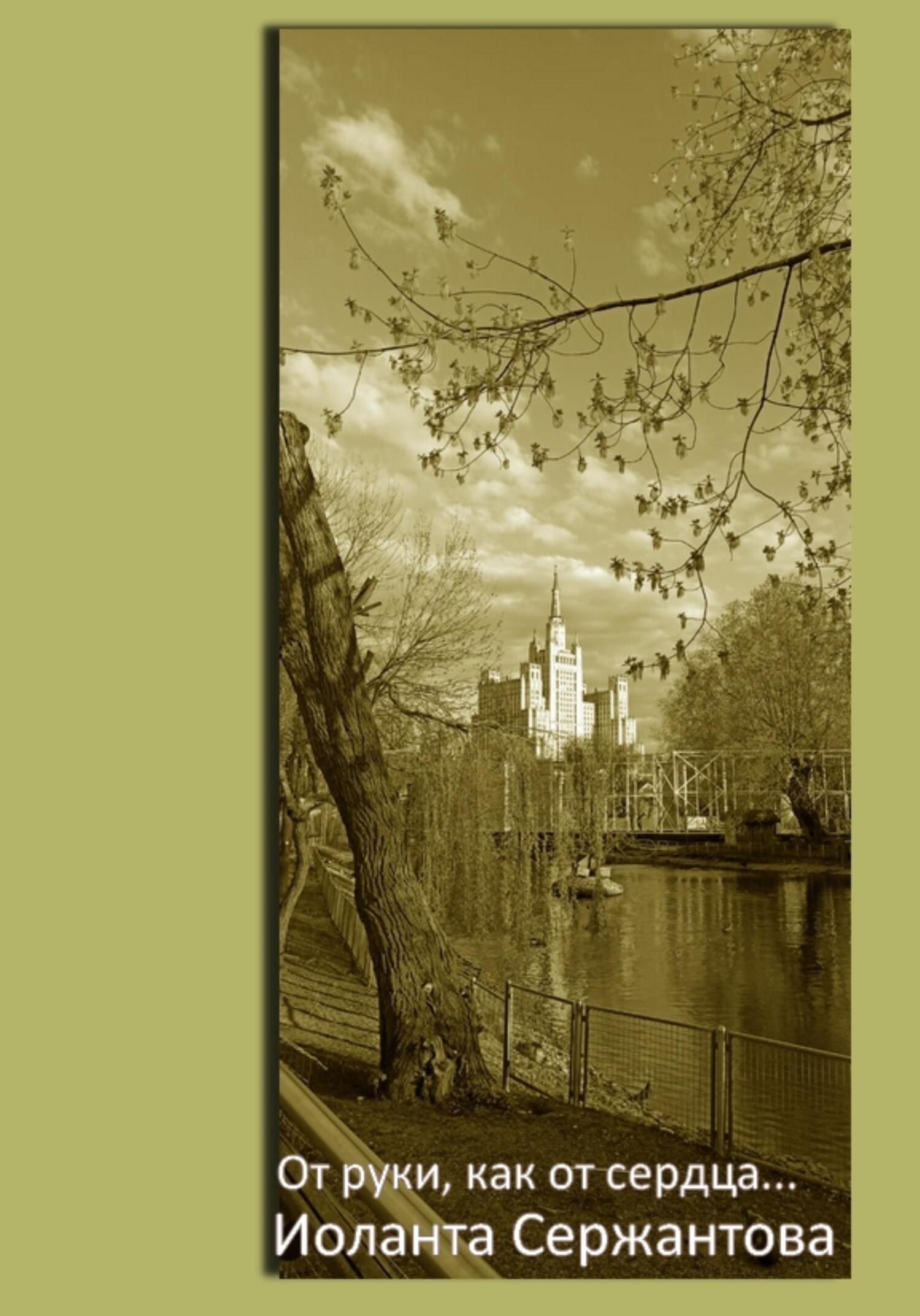

Сборник рассказов, новелл и эссе о героях нашей Родины, которые не задумываются о героизме, и об обитателях природы нашей Родины. Все персонажи являются вымышленными, сходство с реальными событиями и людьми случайно.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Иоланта Ариковна Сержантова»: