Шрифт:

Закладка:

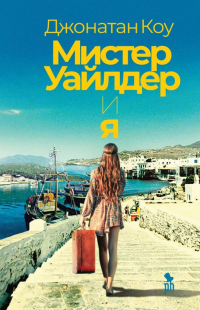

Томным летом 1977 года наивная юная барышня по имени Калиста выпархивает из Афин в большой мир. Она направляется на остров, превращенный в съемочную площадку, чтобы работать на знаменитого голливудского режиссера Билли Уайлдера, фильмов которого она никогда не видела. Мир кинодив, ироничных мужчин, шампанского и странных отношений. Калиста радуется выпавшему ей приключению, тогда как сам мистер Уайлдер грустит — великий режиссер сознает, что его время в кино завершается. В Голливуде классика уже сторонятся, и новый свой фильм он снимает на немецкие деньги. Калиста становится его проводником в темный лабиринт его семейной истории, корни которой уходят в немецкую землю. Новый роман Коу — и тончайшая история взросления, и очень интимный портрет одного из самых загадочных и значительных людей в истории кино, и, конечно, погружение в иллюзорный мир на грани реальности и целлулоидной фантазии, между сном и явью.