Шрифт:

Закладка:

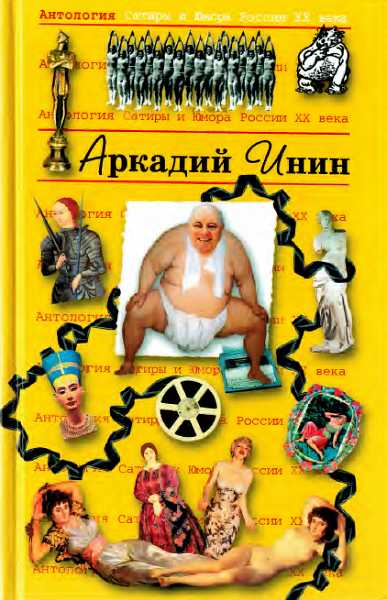

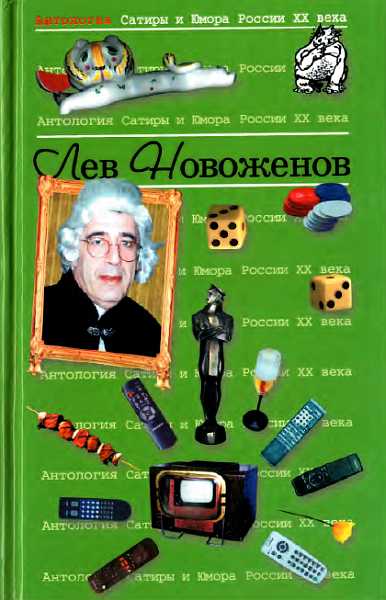

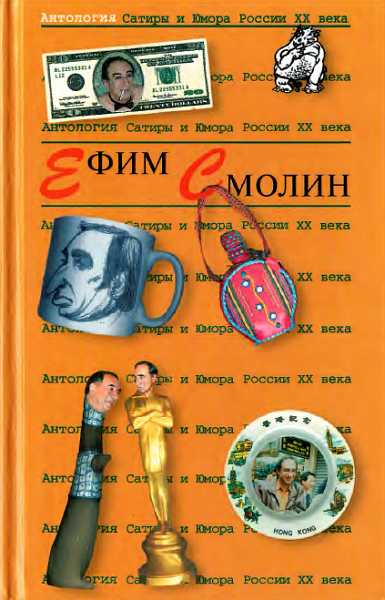

Эта книга – двадцать четвертый том мегапроекта «Антология Сатиры и Юмора России XX века», который собрал воедино творения лучших сатириков и юмористов уходящего столетия. Авторы книги – Аркадий Инин, Владимир Скибинских (Лихно) и другие мастера острого слова.

Аркадий Инин – советский и российский писатель и сценарист, автор многих популярных комедийных фильмов, таких как «Москва слезам не верит», «Одиноким предоставляется общежитие», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» и другие. В этом томе представлены его рассказы, повести, пьесы и анекдоты, полные юмора, сатиры и жизненной мудрости.

Владимир Скибинских (Лихно) – советский писатель и журналист, автор знаменитого цикла «Приключения Шурика», который был экранизирован в фильмах «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию» и другие. В этом томе представлены его рассказы и повести, полные остроумия, доброты и оптимизма.

«Антология Сатиры и Юмора России XX века. Том 24. Аркадий Инин - Скибинских (Лихно)» – это книга для тех, кто любит смеяться и улыбаться. Это книга для тех, кто ценит талант и мастерство советских сатириков и юмористов. Это книга для тех, кто хочет окунуться в атмосферу эпохи и почувствовать ее дух.

Если вы хотите прочитать эту книгу онлайн на сайте knizhkionline.com, перейдите по ссылке: https://knizhkionline.com/antologiya-satiry-i-yumora-rossii-xx-veka-tom-24