Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

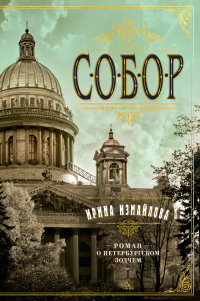

Исаакиевский собор – одно из самых удивительных зданий в мире. Его строительство растянулось на сорок лет (с 1818 по 1858 год). За это время Российскую империю потрясали бунты, стихийные бедствия и эпидемии, однако ценой многих жертв и вопреки тяжелейшим испытаниям главный Собор страны был построен и освящен. Роман Ирины Измайловой в увлекательной форме рассказывает подробную историю строительства Исаакиевского собора, а также биографию его гениального зодчего Огюста де Монферрана, чья жизнь, полная невероятных приключений, может затмить лучшие страницы книг Александра Дюма. Подобно собору из романа Кена Фоллетта «Столпы Земли», Исаакиевский собор является здесь душой всего произведения и служит своеобразным фоном для истории любви и страсти, предательства и верности, истории, в которой переплетаются судьбы многих людей. Но в первую очередь «Собор» – это роман о гении, способном преодолеть все преграды на пути к своей Божественной цели.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Ирина Измайлова»: