Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

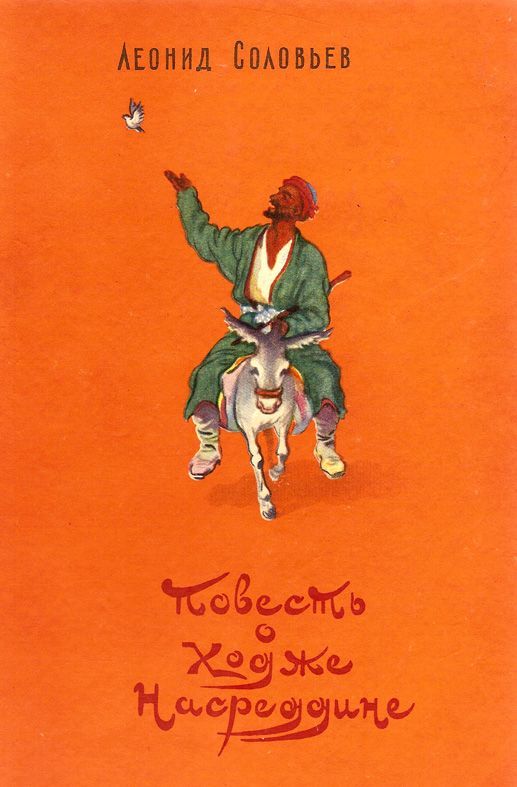

Есть книги, которые становятся подлинно народными. Их читают с увлечением люди разных возрастов и разных характеров, читают, улыбаясь и хохоча, чтобы вдруг задуматься, взгрустнуть и понять то, что не приходило им в голову раньше. К числу таких славных и мудрых книг относится «Повесть о Ходже Насреддине» — Главная книга писателя Леонида Соловьева, удивительный сплав сказки, были и философских мечтаний, воплощенных в земные образы.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Леонид Васильевич Соловьев»: