Шрифт:

Закладка:

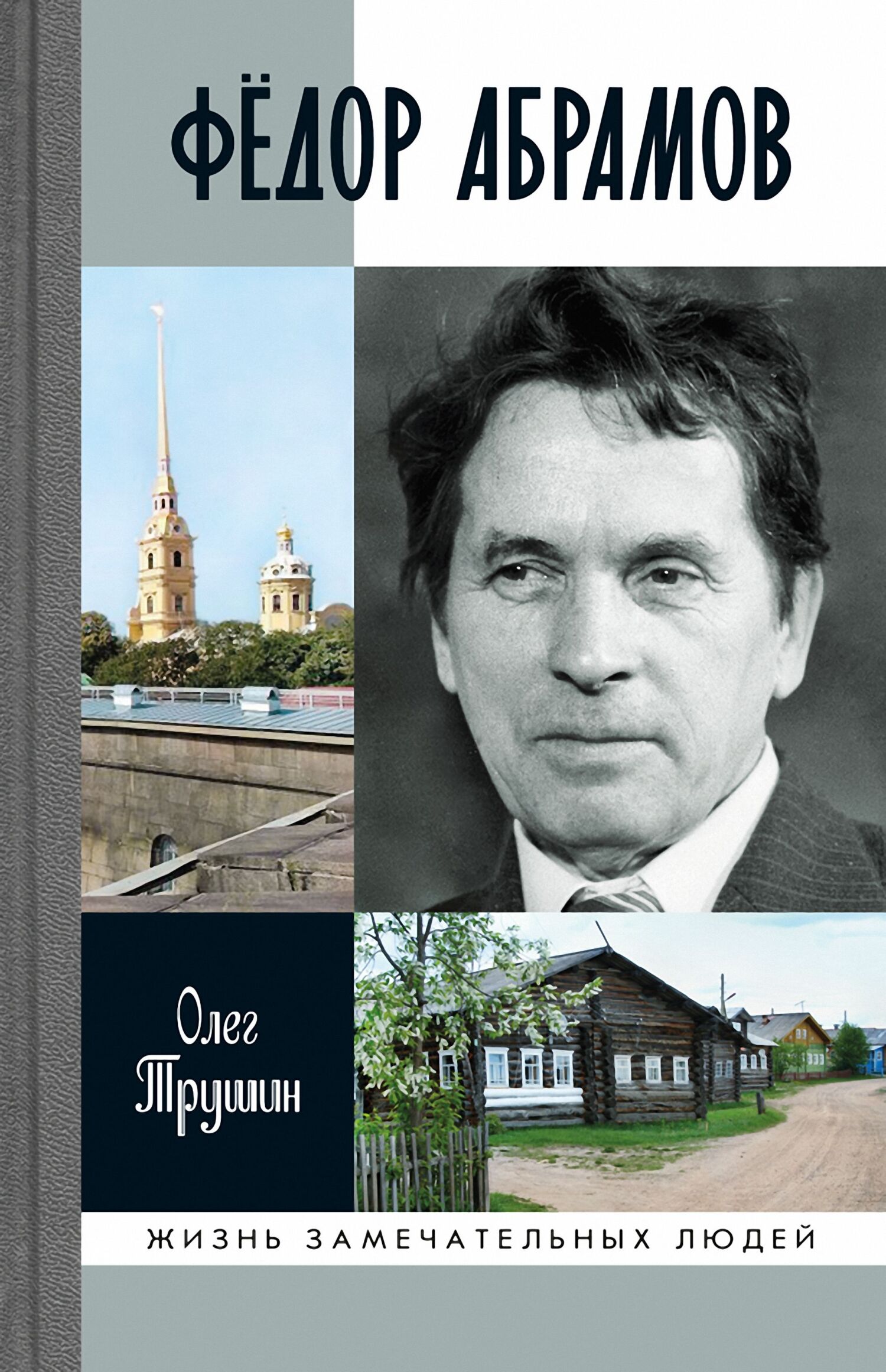

Книга об известном Фёдоре Александровиче Абрамове (1920–1983) – филологе, педагоге, критике, писателе, ярком представителе деревенской прозы. Драматизм его литературной биографии, обострённое чувство справедливости, бескомпромиссность взглядов порождают вопрос: почему он не стал диссидентом? Впрочем, большой загадкой остаётся причина его ухода из жизни в 63 года… На него роптали за правду в слове, за смелые выступления с больших и малых трибун, но за это же любили и уважали. Он был сродни мятежному протопопу Аввакуму, способному увлечь за собой силой убеждения.В основу жизнеописания положены не только воспоминания тех, кто знал писателя, но и материалы, хранящиеся в Санкт-Петербурге, в личном архиве Ф. А. Абрамова ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом). Автор книги – писатель, историк Олег Дмитриевич Трушин впервые исследовал данный архив, что помогло ему раскрыть множество новых фактов, касающихся литературной деятельности, а также узнать подробности личной жизни писателя, прежде представляющие тайну.