Шрифт:

Закладка:

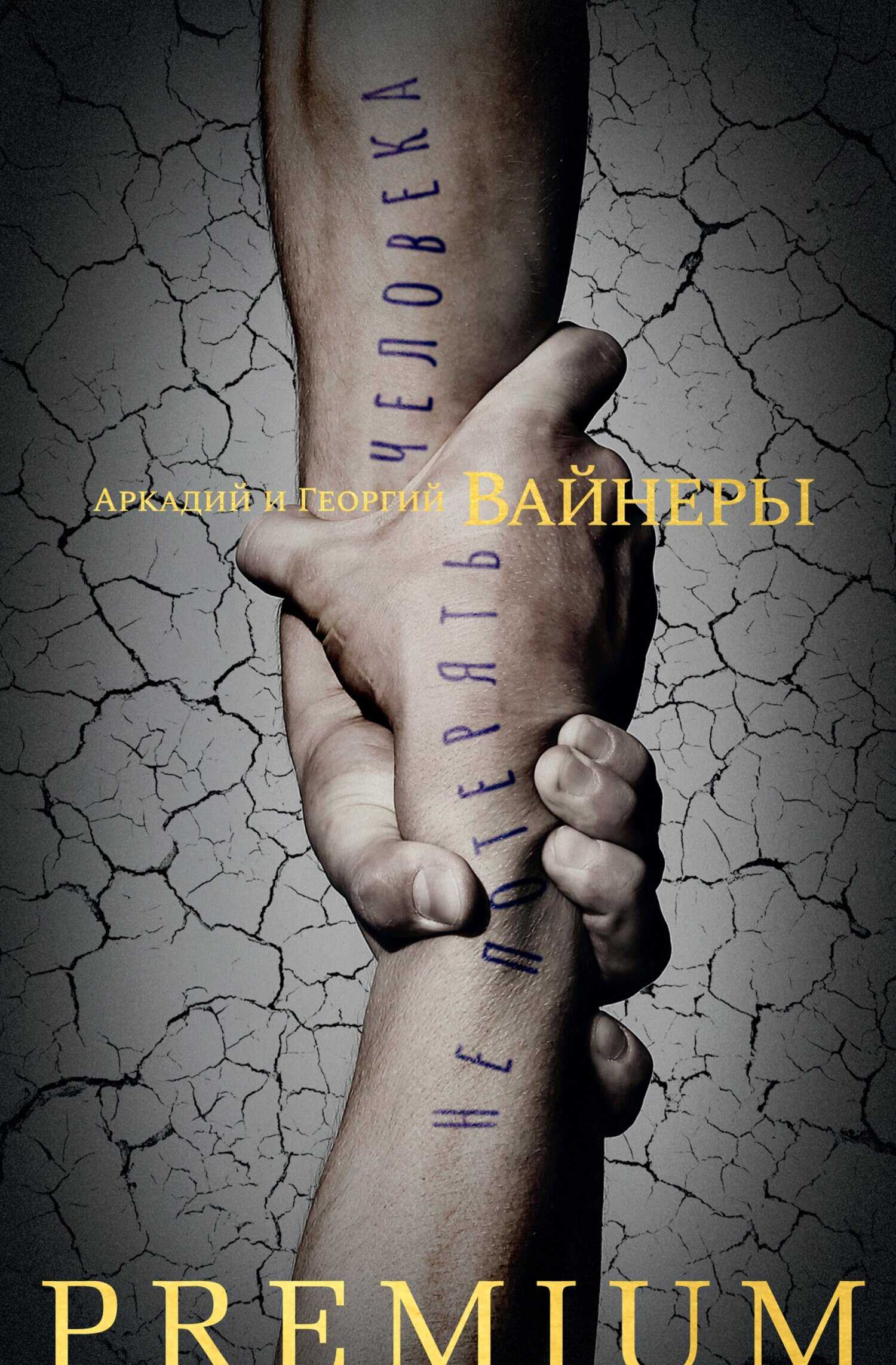

Братья Вайнеры – признанные мастера детектива, но с успехом работали и в других жанрах. Например, события повести «Карский рейд» разворачиваются в двадцатые годы XX века. Россия измучена потрясениями революции и кровопролитной Гражданской войной. Высока внешняя угроза. В европейской части страны голод, а в Сибири хлеб есть, и с избытком, но доставить его можно только Северным морским путем, и задача эта кажется почти невыполнимой… Еще один образец нетрадиционного для Вайнеров творчества – художественно-документальные очерки, объединенные в книгу «Не потерять человека». В них авторы рассказывают о реальных судьбах подростков, преступивших закон. Повесть Аркадия Вайнера «Нелюдь» легла в основу сценария одноименного фильма 1990 года. Главные роли в картине исполнили такие замечательные актеры, как Людмила Гурченко, Борис Невзоров, Сергей Никоненко.