Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

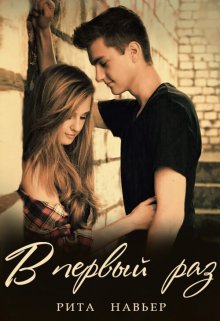

Я стою перед новыми одноклассниками. Один из них, брюнет, смерив меня оценивающим взглядом, бросает с небрежной ухмылкой своим дружкам: — А она ничего, да? Так еще интереснее. Охота будет жаркой… Потом наклоняется ко мне и, обжигая ухо дыханием, шепчет: — Ты даже не представляешь себе, глупая зверушка, куда ты попала. Тебя ждет много сюрпризов… «Тебя — тоже», — заглушая страх, думаю я. _____ Моя мама работала в элитной гимназии, где учится золотая молодежь. Пока однажды ее не увезли оттуда на скорой. Я не знаю, кто тот подонок, что измывался над ней, но обязательно это выясню…

# от ненависти до любви # неоднозначный герой # сильная героиня # острые эмоции ОДНОТОМНИК, ХЭ

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Елена Алексеевна Шолохова»: